近日,由健康报社主办的“推进基层医疗提质增效 提升慢病管理能力建设——内分泌代谢科体重管理项目”在湖南省长沙市召开交流会。内分泌代谢科肥胖诊疗联盟秘书长王瑾、中南大学湘雅二医院代谢内分泌科副主任医师侯粲主持了此次会议,多位专家就健康体重管理中心建设、体重反弹、精神心理角度看肥胖以及肥胖与女性生育力等话题进行分享,为肥胖防治提供了“建体系”与“破难题”的双重思路。

以“身心互作+精准防治”构建肥胖防治新范式

会上,中南大学湘雅二医院健康体重管理中心的建设路径,成为本次会议的亮点之一。该院代谢内分泌科主任李霞在分享中指出,中心的成立并非孤立探索,而是依托医院“代谢性疾病+精神心理疾病”两大国家级临床医学研究中心的优势,以“身心互作”“精准防治”为两大核心特色,构建起多学科协同的肥胖防治体系。

“肥胖不是单一科室能解决的问题,必须由内分泌科牵头,联动多学科形成合力。”李霞强调,中南大学湘雅二医院选择代谢内分泌科作为牵头学科,源于其深厚的学科积淀——作为首批国家重点专科、国家代谢性疾病临床医学研究中心,科室不仅拥有知名专家领衔的团队,还在糖尿病标准化防控、遗传代谢病诊疗等领域积累了成熟经验,这些经验可直接迁移至肥胖这一复杂性疾病的系统管理中。例如,科室将糖尿病“基于基因预测风险”的技术手段应用于肥胖分型,探索不同肥胖亚型的精准干预方案,厘清了“肥胖是否都需干预”的行业争议。

多学科协作是中心的另一大支柱。李霞特别提到精神科的深度参与:“精神心理因素在肥胖发生与减重反弹中至关重要,我们与精神科合作开展近红外脑功能成像研究,观察患者对高低热量食物的脑区反应,为‘身心互作’干预提供科学依据。”

此外,营养科、康复科、代谢外科等科室也形成联动,针对患者饮食、运动、手术干预等需求提供一站式服务。

医院的“人财物”支持为中心建设保驾护航。据悉,中心由院长吕奔担任主任,两位副院长分管医疗与信息化,代谢内分泌科牵头融合多学科资源;诊区面积达2000平方米,设有抽血室、心理访谈室等38个功能房间,并配备代谢舱、肝纤维化检测仪、经颅刺激仪等设备,为精准防治与科研创新提供保障。

“我们的目标是让患者不仅能科学减重,更能掌握长期维持体重的能力。”李霞表示。

解码减重反弹难题,探索长期健康体重管理科学路径

“减重不难,难在不反弹。”复旦大学附属中山医院内分泌科李小英教授的这句话,道出了肥胖防治领域的核心痛点。在本次活动中,他结合临床数据与前沿研究,深入剖析了体重反弹的机制,并提出针对性解决方案。

李小英首先梳理了当前主流的三大减重方式:生活方式干预(低碳饮食、轻断食等)、手术、药物。“无论哪种方式,总热卡限制是核心。生活方式干预反弹最快,手术反弹幅度最小却难以普及,药物则需应对‘停药即反弹’的困境。”他举例,司美格鲁肽、替尔泊肽等新型减重药物虽能实现15%至20%的减重幅度,但停药后随访显示,患者体重会在数月内反弹。而糖尿病预防研究证实,生活方式干预一旦停止,体重会迅速回升。

针对这一难题,李小英提出四大应对策略:一是“运动维持”,中等强度运动虽难减重,但能有效维持体重,例如利拉鲁肽停药后,坚持运动的患者体重反弹幅度显著降低;二是“生活方式教育”,尤其在停药阶段,需通过营养师指导控制热卡摄入(即使每日减少200至300大卡,也能降低反弹风险);三是“药物策略调整”,如将每周一次的双受体激动剂改为每两周一次,仍能维持体重,或长期使用司美格鲁肽;四是“联合用药保肌肉”,减少肌肉流失。

李小英表示,健康体重管理需通过多学科协作、药物创新与患者教育,逐步实现“维持肥胖患病率不上升”的基础目标,最终推动全民代谢健康水平提升。

肥胖亦是“心病”,心理干预打破恶性循环

“很多人不知道,抑郁症患者的肥胖率是普通人的两倍,精神分裂症患者更是肥胖高发人群。”中南大学湘雅二医院精神科主治医师贺莹的这句话,揭示了肥胖与精神心理疾病的深层关联。在贺莹看来,肥胖与精神健康并非单向影响,而是形成“情绪驱动摄食、肥胖破坏情绪”的恶性循环,需从心理机制入手打破困局。

贺莹指出,精神心理疾病可通过三大路径诱发肥胖:其一,精神压力导致皮质醇升高,不仅刺激食欲,还会让人偏爱高油高糖的“垃圾食品”,加剧脂肪储存;其二,精神困扰引发行为改变,如抑郁症患者的久坐不动、睡眠紊乱,或双相情感障碍患者躁狂期的“多饮多食”,均会打破能量平衡;其三,抗精神病药物、抗抑郁药物多存在增加代谢综合征的风险,可能导致食欲亢进、代谢降低,进而引起体重增长。

反之,肥胖也会反向伤害精神健康。从生物层面看,肥胖引发的神经炎症会损伤大脑灰质体积,破坏犒赏系统与认知功能,让人更依赖高糖食物获取愉悦感;从社会层面看,肥胖人群常被贴上“自制力差”“不自律”的标签,求职、社交受挫,青少年群体可能遭遇校园霸凌,这些均会加剧焦虑、抑郁情绪;而减重失败带来的自我否定,更会让情绪障碍陷入“恶性循环”。

针对这一困境,贺莹提出“身心协同”的干预方案。首先是精准的心理评估,涵盖焦虑抑郁、进食模式、睡眠质量、自尊水平、社会支持系统等多个维度。

干预层面,生活节律管理是核心。贺莹推荐“人际社会节奏疗法”,通过规律起床、固定三餐、提前预案聚餐场景,减少意外暴食;认知行为疗法与正念疗法则能帮助患者区分“本能进食”与“情绪进食”。此外,经颅磁刺激、针灸等物理治疗,也可辅助降低食欲,为减重助力。

个体化管理平衡“减重”与“生育窗口期”

中南大学湘雅二医院妇产科生殖医学中心主任陈建林的分享,聚焦肥胖对女性生殖健康的“全方位冲击”,以及如何在减重与生育窗口期之间找到平衡。

陈建林表示,肥胖对生育力的影响,贯穿“种子—土壤—环境”全链条:对“种子”(卵母细胞),肥胖会导致线粒体功能受损、表观遗传改变,降低卵子数量与质量;对“土壤”(子宫内膜),会破坏蜕膜化过程,降低胚胎着床率;对“环境”(内分泌),会引发胰岛素抵抗、高雄激素血症,导致排卵异常——身体质量指数越高,怀孕机会越少,超重女性生育率下降8%,肥胖女性则下降18%。

更值得警惕的是“母源性肥胖”对后代的影响。陈建林解释,根据“发育起源的健康与疾病学说”,母亲肥胖会通过胎盘影响胎儿,增加子代成年后患心血管疾病、代谢疾病的风险,甚至可能影响孙辈健康。

在辅助生殖领域,肥胖带来的影响更为具体:促排卵药物用量增加30%以上,成熟卵子数量减少,试管成功率下降,流产率升高,妊娠糖尿病、高血压风险翻倍。但陈建林强调:“强制减重”并非最优解——“37岁的女性,卵巢功能每半年就会下降,若让她减重1年再做试管,可能错过最佳生育期。”

为此,生殖医学中心与代谢内分泌科协作,制定“个体化减重目标”:针对备孕女性,6个月内减重5%至10%即可,重点改善代谢指标而非追求“苗条体型”;药物选择上,优先使用代谢时间短的利拉鲁肽(停药1个月可妊娠),避免影响胎儿;建立“多囊卵巢综合征”“减重备孕”患者群,由医生负责答疑。

在随后的讨论环节,与会专家还就健康体重管理方面各自关心的问题进行了热烈讨论。

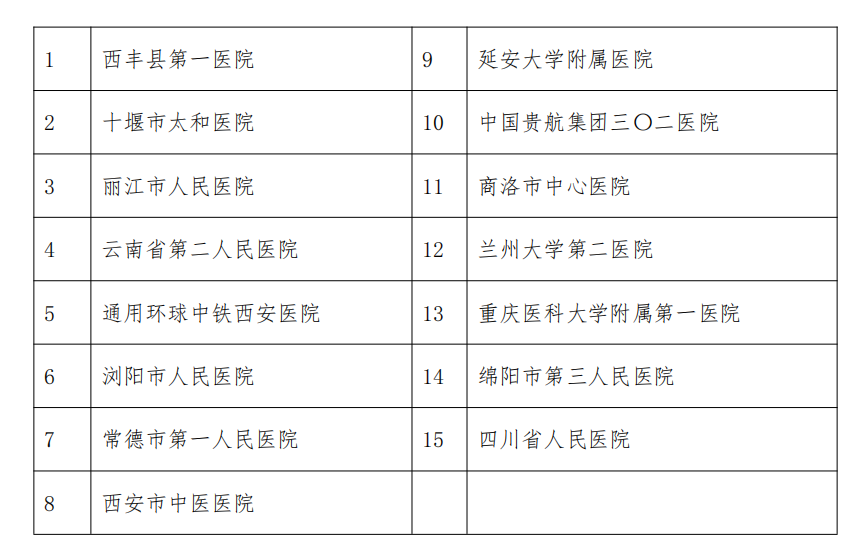

会上,内分泌代谢科肥胖诊疗联盟公布了第7批成员单位名单,15家新的成员单位加入,不仅壮大了联盟的力量,也为全国肥胖防治事业注入了新的活力。

附件:第7批15家联盟成员单位名单

来源:健康报

作者:严少卫

编辑:戴丹

时刻新闻

时刻新闻