编者按:钩沉传奇故事,解构文化内涵。红网联合中南大学湘雅医院特别开辟“湘雅往事”栏目,通过对老前辈们个人成长和奋斗经历、亲历重大历史事件、学科发展历程等进行文字、影像的采集整理,以访谈录的形式呈现老一辈医学大家勤学苦练、立德树人的奋斗史。

系列报道:

湘雅往事③ | 肖剑秋教授:医海泛舟70载 丈量健康尺度济苍生

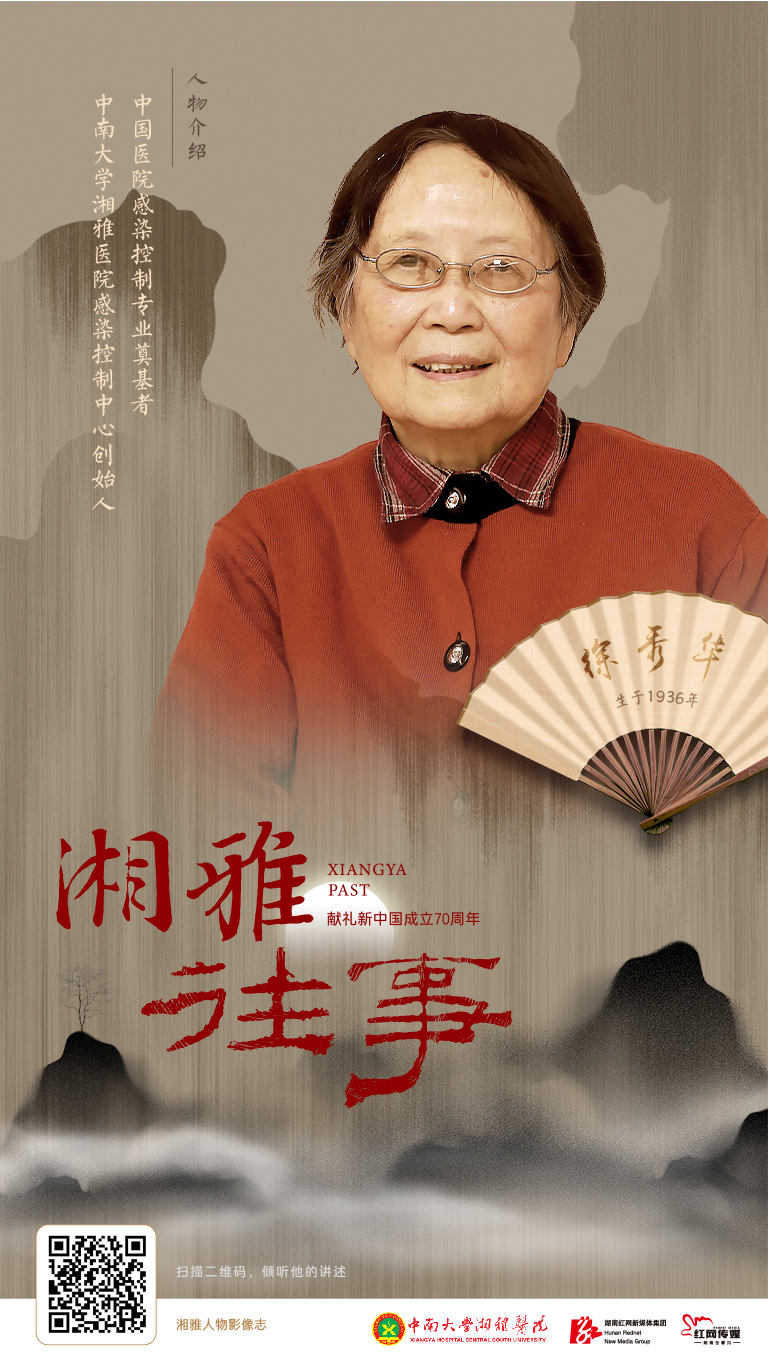

【人物名片】

徐秀华,1936年12月生于江苏无锡,汉族,传染病学专家。曾任卫生部医政司医院感染监控管理培训基地主任、中华医院管理协会医院感染管理学分会副主任委员、湖南省医院感染管理质控中心主任、湖南省医院感染管理专业委员会主任委员等职务,是中国医院感染控制专业奠基者、中南大学湘雅医院感染控制中心创始人。1960年毕业于湖南医学院医疗系,1970年调任韶山医院,1978年回医院。1989年作为访问学者赴美国圣路易斯大学和艾奥瓦医科大学参观学习。

她对医术精益求精,在医疗工作中善于吸取前辈经验并改进疑难病症的治疗方法。如危重出血热病人的血液透析治疗、甲亢合并重症肝炎的治疗和化脓性脑膜炎治疗等,并能及时总结被同行们接受而列为常规的治疗方法。她所从事的医院感染控制工作在国内起步早,1989年由卫生部医政司确定湘雅医院为全国唯一的医院感染监控培训基地,1990年10月湘雅医院被卫生部授予“医院感染监控先进单位”,湘雅成为全国相关领域的范本。

徐秀华承担了医院抗菌药物应用咨询,接受院内外感染性疾病会诊,使医院感染率由1989年的9.36%降至目前的5%左右,抗菌药物日使用率由80%降至目前的53%,每年节约医疗费用200万元以上,并将湘雅医院感染控制模式推向全国。1987年,她参与的“医院感染研究”获省科委四等奖;“奶粉中金葡菌检测及金葡菌肠毒素试验”获省医药卫生科技成果三等奖;1990年“医院感染监测控制研究”获省科委三等奖,1994年获国家教委科学技术进步三等奖等。

创刊《中国感染控制杂志》,主编出版了《医院感染预防控制规范》和《临床医院感染学》《医院感染学》。另外参与编写书籍3本,在国家级杂志上发表论文15篇,其中作为第一作者的10篇,两篇参加国际学术会议交流,另有一篇为国外英文杂志摘录。

2016年获评“中国感控终身成就奖”和“中国医院感染管理30周年终身贡献奖”(分别由中华预防医学会和中华医院管理协会授奖)。

记者:请谈谈您的成长和学习经历。

徐秀华:我父亲在交通银行工作,为躲避战乱从上海来到湖南。作为独生女儿,我从小生活还算比较宽裕。中学在湘雅老门诊部对面的教会学校福湘女中学习,我的性格、人品及整体风貌都是在那个时期养成的。

后来,有意学医的我和我的同学们,很希望到北京、上海读书,但快到考大学的时候,听同学的父亲齐镇垣教授讲,“都跑外面去干嘛?湖南医学院就是全国最有名的医学院校之一”,所以我们都毫不犹豫地以第一志愿填报了湖南医学院。进入大学后,老师们上课都是身着正装,印象最深的是传染科的张铮教授,总是一套白西装,所以我们一进教室就觉得很严肃,领会到医生是神圣的职业,为能够成为一名医生而自豪。

记者:1970年,您被调到韶山医院担任内科医生,这是为什么?

徐秀华:当时“文革”时代,韶山本来是一个小山村,红卫兵和来参观的人都很多,所以急需从省内各大医院挑选医务人员在韶山开办一个新的医院。我先生廖钜梓教授是本院普外科医生,68年的时候他就被调过去了。后来我想,这是一个光荣的任务,所以1970年就自愿报名过去了。

韶山医院很小,只分了外科、内科、妇产科、五官科四个科,所以那个时候我只能当内科医生,因为我的年资最高,又是从大医院来的,所以实际是既要管内科、传染科,也要管儿科的病人。一到那里就觉得自己的知识非常不够,所以就天天翻书,并且后来又回医院到病理科和心电图科室进修,渐渐地才能够带领团队独当一面。

记者:当初您为什么放弃热门的肝炎课题,转而研究细菌性感染?

徐秀华:从韶山回来后,科主任张铮教授就让我搞肝炎电镜研究。当时科内一半以上的医生都在研究肝炎,但我不想赶热门,想另辟蹊径,研究细菌性感染,因为医院中的细菌感染更为多见,实用性强,但却是国内的冷门学科。首先研究的就是金黄色葡萄球菌,我们深入各个病房,对每个医务人员采集鼻拭子,检查大家鼻腔里面带金葡菌的人有多少,结果一出来达到57%,其中三分之一的人带有多重耐药的金葡菌(MRSA),给了大家警醒。我就向院领导建议,成立医院感染管理委员会。

后来通过进一步分析,我将研究细菌性感染的方向从致病细菌感染转到条件致病细菌感染。通过多年的努力,我在病原诊断上摸索出了一套自己的方法,在细菌、真菌、病毒所致的感染性疾病及对抗微生物化疗方面取得了成效,抗菌药物管理更是走在了全国前列。

记者:在科室您率先提出了重型肝炎合并甲亢可同时治疗的观点,同时在全国范围内和同事们首次推出了在重症出血热的常规治疗中加入血液透析治疗。请谈谈相关经验。

徐秀华:肝炎合并甲亢在当时是少见的,过去传染科的办法是只治肝炎不治甲亢,因为甲亢的药物是对肝脏有损害,所以大家都不敢用。如此一来,这样的病人黄疸就进展得很快,病死率很高。

一次,科里的同事都去北京学习开会了,剩我一个主治医生在家,刚好来了这样一个病例。一看他的黄疸指数成50个单位进展,这时候我就想,这个病人不治也会死,对肝脏有损害的药还得上,就冒险把药用上去了。第二天,他的黄疸就停止发展,到第三天就开始下降,就这样慢慢好起来了。过了半个月又来了一例,于是我开始对甲亢和肝炎同时治疗,效果很好。后来陆续又来了几个病例,其中一例,为避免肝损害,我就开始尝试用同位素进行甲亢治疗,治疗的效果比药物还要好。在我手里连续来了6个这样的病例,所以就把这个治疗的方案形成常规,并写成论文发表在了我们第一期的学报上。

那时候出血热是很可怕的,重症出血热的病死率很高,因为一般轻度的患者在基层医院都治疗了,重度的都送到了湘雅医院。1978年冬天,病房收入了一位飞行大队的大队长,入院时已是少尿期,随后很快就进入到了无尿期,而且身上的瘀斑已经占了身体皮肤的一半并不断扩大,情况越来越差。当时能够上的治疗都上了,但不见效果。

那么到底该不该上透析?针对这样一位特殊人物,医院高度重视,每天两次全院大会诊。因为不上透析就会多器官功能衰竭而死亡。通过翻文献,在我国仅有两例做血透治疗的这类病例,且全部死亡。我当然是赞成做血液透析的,因为尝试了也许还有活下来的机会。于是我们把抗血凝的药物减到了常规量的三分之一,然后24小时连续透析。我当时两天两夜守在那里,终于把他救过来了,这也算是我国第一例用血液透析治疗重症出血热患者的成功案例。这个方法经过报道以后,在全国形成了重症出血热的治疗常规。

记者:在美国进修期间学到了什么,是怎样应用到实际工作中的?

徐秀华:艾奥瓦医科大学临床流行病学科有一个很大的实验室,很高级,分子生物学等的检测这些都能做,而且一些新的试剂、工作方法它这里都先做,做好了就丢给医院的大实验室去做。回来以后,我们重点开展了临床会诊、病案讨论和抗菌药物物的咨询工作。我们也搞了实验室,把在美国学到的内容应用到了我们的工作中,从而形成了湘雅工作模式。

在国外的学习经验让我萌发了成立国家培训中心的想法,以增强感染控制中心教学力量。后来,我们成为了全国医院感染监控管理培训基地,开办了医院感染管理基础班、提高班、重点科室医院感染预防与控制班、医院感染检验专题班、抗菌药物合理应用与管理培训班、医院感染高级研修班、医院废物管理班、全球基金医院感染管理培训班等。对于来自全国各地的学员,我们制定了一套完整的培训方案。我们首先根据每次办培训班的主题制定培训计划,授课的老师按照自己的职责分工准备课程。课程结束后,我们会抽出半天时间带领学员到科室观摩和学习,对照实践过程一步步指导学员如何采样、如何检验等。针对每次培训,我和团队一起建立了一个题库供参加培训的学员考试,考完后所有学员和老师聚集在一起进入答疑环节。学生问的问题由相应的上课老师当面解答,既保证了知识的专业性,也让学生能带着问题学习,又在学习中找到答案。

记者:作为《中国感染控制杂志》的创刊人,又主编出版了《医院感染预防控制规范》《临床医院感染学》《医院感染学》等学术期刊和专著,请介绍一下在出版教材和杂志方面的经验。

徐秀华:最开始是我们编写了《医院感染的通讯》,就是自己出的小快报,发到了医院每个科室和全国各地医院,也发到了卫生部。时任卫生部部长殷大奎偶然发现他的桌子上有一本,结果一看就觉得不错,连续看了好几期,所以他有一天就直接打电话到我们科里找我。我都不知道什么事情部长要找我,结果他讲“你们出的医院感染通讯还是很好的,我期期都看了,你们应该把它办成正规的杂志”。他这么一讲,我们就开始准备,后来才有了《中国感染控制杂志》。刚开始文章质量不高,发行数量也不多,但是我们自己把住质量关,有时候文章来了我们甚至要给它重写,慢慢质量就提高了,投稿量也上来了,形成了良性循环,并进入了国家统计源期刊。

记者:您对当前湘雅医院感染控制中心发展有何评价,同时请对其未来发展做寄语。

徐秀华:我觉得还是最好有病房,紧密结合临床,能提高抗感染业务能力,并对科研有好处。比如观察抗菌药物的效能、副作用,它的耐药菌的产生及其机理。最好还是能跟感染科合作管理一个病房,既提高自己,也对病人有好处。另外,我觉得要有一个高质量的实验室,而且应该要有高质量的科研人才。第三就是不能老是做管理方面的科研,还应该做一些微生物学、分子生物学等方面的研究。要做到别人诊断不出的标本都送到我中心来,我们能够从分子生物学、基因测序等方面给他诊断出来。那就是真正的院感领域的“中心”,也代表了国家培训基地的水平。

记者:让您印象深刻的老湘雅精神有哪些?

徐秀华:我们这一代对湘雅医院是有深厚感情的,尤其怀念老湘雅。回想刚进医院时,我是一个任性粗放毛病多多的医学毕业生,经过主任的敲打和同事们的帮扶,多年后才成长为一名合格的传染科医生,湘雅在执业医生的培养方面功绩辉煌,终生难忘。

记得当时一进病房,主任就盯着我的病历本看,对我说:“你写的什么病例啊,千篇一律,两三行字,重来”。他一讲我写得简单,我就写得特别详细,把他的头都看痛了,他又来讲,“你是报复还是怎样啊,写得这么啰唆”。慢慢这样来来回回练习,病历就写好了。

还有就是突击考试,从来不通知,只是讲今天晚上到教研组开会,我们大家就去了,去了就发纸直接考试。那些考试的题目都怪得不得了。例如:脉搏正常,心跳正常,体温40度,这是什么病?肺里面有一个2.5公分的肿块,不拍片,不做B超,单凭望触叩听,你怎么诊断?就出这样一些书本上没有的题目,这也是湘雅对临床医生培养严格要求的体现之一。

第三,我觉得湘雅学习风气非常好,各人有各人的查房风格,我这组查房查完了,另一组还没查完,我就跑到那边去看,听他们那边老师讲。礼拜天要是有哪位很出名的老师带教或查房,我们就跑过去一直听。老师看到我们很多年轻人去听,他也更高兴了,有时候甚至一直讲到12点,学术氛围特别浓厚,非常好。

记者:对湘雅新百年您有哪些期待,请为医院发展建言?

徐秀华:湘雅的综合实力还是不错的,基础也很牢固,因为我们有一个好的教学。我们的学生出去,要答的问题都答得出,要做的操作也做得好,但是现在问题就是有些医生不爱看书,钻研不够。说实话,我们以前晚上都是看书的,一直到退休前都是这样。现在新的知识完全靠开会来摄取,不一定扎实。每个科要知道每个科新的前沿的动态,要在国内赶到前面去,只有多学、多积累才能创造新的成就。

统筹:罗闻 刘丹 陈亚男

文字:罗闻 严晓博 刘丹 陈亚男

编导:曾慧

摄像:罗闻 严晓博 刘丹 陈亚男

配音:田萌

剪辑:赵梓汝

后期:王轶楠

视觉设计:杨靖舟

来源:红网

作者:罗闻 陈亚男

编辑:刘丹

本站原创文章,转载请附上原文链接。

本文链接:https://health.rednet.cn/content/2020/01/21/6641077.html

.jpg)